利维坦按:我虽然不是学医的,但这个故事强烈地吸引了我。因为这是有关一个男孩遭受癫痫而被切除了半个大脑的故事。引起我兴趣的无疑是在半脑和行为的关系(男孩术后剩余的大脑会承担起缺失部分的功能)——在这个意义上,这个故事提供了一个鲜活的案例。

感谢同道翻译组(tongdao_dushuhui)的努力,能够让如此精彩的文章面向更多的读者。

文/MichaelRubino

译/姜昊骞

审稿/王琛

只有半个大脑的人生似乎难以想象。然而,大脑半球切除术——这个手术确实存在。对那些身患发作性脑部疾病的患者来说,切除一半大脑,并不会对他们的人格和记忆造成明显的影响,反而能预防严重的发作性疾病。男孩威廉在一岁时接受了脑半球切除,八年后的他正尽情享受生活——然而,至于父母当年为他作出的手术决定到底意味着什么,他还知之甚少。

呼……吸……呼……吸……杰夫·布塔斯环视着小小的术前准备室,提醒自己一定要保持呼吸。胸膛不断起伏,他的心情也随之波动。他的妻子提尔娜表现得很平静,似乎坚信这是正确的决定。他年幼的儿子威廉若无其事地翻着身,还带着甜甜的微笑。“手术将至,我这是让无辜的儿子成了待宰羔羊啊。”,杰夫这样想着。呼…吸…呼…吸…他数着自己的呼吸声,但这只能让他暂时忘却外界嘈杂的嗡嗡声,却打消不了自己内心的顾虑。

杰夫把孩子抱在怀里,一家人前行着,穿过一扇扇手术室的门。在手术室门外几英尺外的地上有一条黄色警戒线,他们只能止步于此。黄线另一边,手术室里的世界他们却未可知。随着威廉手术日期一天天临近,踏进黄线的抉择也越来越清晰,但一步步走向这里,心绪却反而愈发踌躇。

“祈祷可还足够心诚?”杰夫的弟弟之前好意这样问道,“你在等着上帝的回应吧?祷告式没出错吧?”他在担心杰夫的祷告会有什么差错,然而他似乎多心了。杰夫是一名在房贷部门工作的财经专家,他的工作就是盯着数字,提高概率和预测未来。在他的世界中,概率就是预言,而现在它不再管用了。他们夫妻俩做出的决定关乎的不是哪个陌生人,而是自己的孩子。他相信的是,现在决定结果的(快死,慢死或者医学奇迹)只能是上帝。

威廉看起来还好。粉扑扑,胖墩墩,可爱极了。但是在他母亲看来,一个活泼红润的孩子却会遭此困厄,这令她更难解释。并非所有亲友都能见她所见、知她所知——威廉现在正生命垂危。他们没看过孩子头颅内部的样子,也没有见过脑部扫描图。而扫描图却显示,他大脑的右半球与左半球有很大不同:呈深灰色而非浅灰色,畸形而不对称,表面平滑而非布满沟回。不明就里的亲友们可能会说,“他看起来还好啊,你确定他真的患病吗?”

提尔娜对此很确定。威廉的大脑发育极不正常。自从2005年7月12日出生以来,他每天最多经受癫痫、痉挛80次,每次这样以后他会平静些,但是伴随而来的,就是生理机能的下降和预期寿命的缩短。她正在一点点地失去威廉。

一开始他们还没大重视威廉的病情,但是威廉被诊断为脑皮质发育异常(dysplasia)之后,提尔娜就再也没法在日记中冷静地记录孩子发病的次数了。她在页边写满了自己的观察和各类信息。她努力劝诫自己不应过多自责,可心情还是难以平静——我到底做错了什么?

在孩子与病魔斗争的初期,杰夫还会在晚上蹑手蹑脚地进到孩子的房间,拿着手电筒守在小床边上,数着他发病的次数。

在度过了无数这样的夜晚之后,他自己不知不觉中也有了一种奇怪的抽搐感应。每当儿子痉挛时,他也会有感觉,而且会有刺痛感。在威廉生命的第一年里,药物治疗无效,惊厥一直持续。一开始只是偶尔会有,到后来越发频繁。杰夫那时就想,“病魔要赢了”。在威廉一岁生日前夕,夫妇俩共同作出了一个艰难的决定:为了救孩子,必须要冒风险了。

在手术室旁边的检查室中,医生坦白地跟他们说:你们俩是我们见过最勇敢的人。夫妇俩——当时他们住在西雅图——却丝毫感受不到这一点。面对着开开合合的手术门以及黄线里的未知世界,他们感到的只有恐惧。他们久久不语,却都能感知到彼此内心的强烈冲动:逃离这里。

之前,他们把三个大一些的孩子放在那里的爷爷奶奶家,继而坐上从犹他州飞往医院所在的洛杉矶的航班。早在那时,他们就各自感受到了这种逃避现实的冲动。提尔娜在安检之前就想抱着威廉跑掉,而在威廉安详地笑着睡在两人之间时,杰夫一直在经历思想斗争,苦苦说服自己不要放弃孩子的手术。

为了这趟旅行,提尔娜特意带上了一条表姐织的一条婴儿毯。她觉得这会给孩子和自己带来同样的温暖。毯子是蓝底红边的,上面还有宇航员和星星的图案。这件毯子让她想起了小时候奶奶教自己和表姐缝纫的快乐时光。

现在毯子正叠好着,放在医院旁边的宾馆房间里。而就在黄线和手术室门外,医疗组正在准备手术设备:15号手术刀!高速磨钻!牵开器!拉钩!

这些都是神经外科医生用来将患儿大脑两半球分开的工具。

门开了。一位医生迎上前来。“我也有个两岁的儿子,”他小声说,“我会像把他当成自己儿子一样治的”。威廉随即和医生一起过了黄线,消失在父母的视线中,然后门就又关上了。

提尔娜不住地恐惧——我这是给自己的孩子判了死刑。

CT图中的白色阴影部分表示脑组织缺失区,即医生从威廉大脑切除的脑组织。

“孩子的嘴唇怎么是紫色的?”

威廉出生时,其他等在产房里的亲友们都对他红润的面色高兴不已时——这是提尔娜生之前三个孩子所没有遇见的,杰夫却在想,“孩子嘴唇怎么是紫的?”护士们都说,看这孩子全身粉嘟嘟的,肯定健康。虽然这粉得着实有点奇怪。

杰夫问一位护士,“是啊,不过你看他嘴边,嘴唇边的那个紫色淤青正常吗?”可护士什么也没看见。这几句交谈,很快就在新生命诞生的喜悦中被遗忘了,那抹嘴边的青紫色也随即被人们忘在脑后。孩子重8磅14盎司(译者注:约4.025公斤)。布塔斯一家都感到很欣慰。

生威廉这一趟,一开始很正常,就像之前生的三个孩子一样——一个上一年级,一个上幼儿园,一个刚3岁。那是一大早,一切都有条不紊地进行着——最后查一遍必备物品,给邻居打电话帮忙,还要额外准备一个宝宝安全座椅——缺了哪一样都没法顺利出院。

虽然这是提尔娜第四次怀孕了,但她还是特别注意调理自己的饮食与心情。她的第三个孩子,斯图尔特刚生下来时有心脏杂音,不过很快就自然痊愈了。当时的惊惶至今仍记忆犹新,但是这一次,威廉没事,他这么红润。

第二天提尔娜和威廉要出院,杰夫就出去取宝宝安全椅。他回来的时候,威廉就不见了。就在他离开的这么一会儿,孩子从红润突转青紫。近乎淡忘的梦魇还是来袭了。

医生们对此很关切,但并没有太担心。他们让夫妇俩放宽心,然后把孩子送进了重症监护室。在接下来的八天里,孩子将留院观察,接受各项检查。

杰夫回头往停车场走,独自穿过医院的走廊。他知道没有人在盯着他,但灯下自己那显得不自然的影子还是让他心烦意乱。“有谁家出院时宝宝安全椅还在,里面却没有坐着宝宝啊”。

医嘱:“别担心”

7月份威廉出院了,医生给提尔娜和杰夫开了一种控制癫痫的药,唑尼沙胺(Zonegran),医嘱是:别担心。

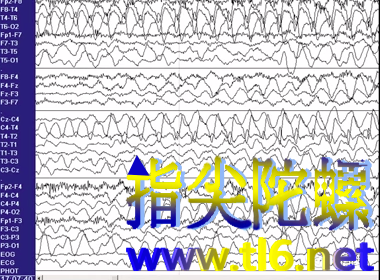

之前的检查发现,发作——可能是痉挛——会让威廉停止呼吸。医生们估计威廉每12秒会发作一次。随后的脑电图检查(EEG)发现,是脑电的间歇剧烈活动导致了癫痫,而它们首先发生在大脑右半球,随后扩散到左半球。医生认为只要把握好用药剂量,病情就能控制住。

威廉的脑电图。脑电的间歇剧烈活动导致了癫痫。

通过用药,总共能够消除50%的癫痫症状。杰夫对这个概率还算能接受。

提尔娜也相信医生的话。小时候,她的妹妹在一次自行车事故后患上了癫痫,之后她就看着妈妈怎么样照顾她妹妹直到康复。现在,已然成为一位母亲的提尔娜需要亲自照料自己患病的孩子,每天悉心照料他的一点一滴,最多的时候要定时给他服用五种药,还要在喂奶、哄睡觉和换尿布的间隙给他做理疗。杰夫所在的部门快要关门了,所以他知道在接下来的几个月里,他都会没有工作,专心在家照顾三个大一些的孩子。全家人都和杰夫怀着同样的信念:只要功夫做到了家,再加上诚心祷告,孩子就一定会转危为安的。

提尔娜成了医院的常客,以至于医院都给她开了一条“快速通道”。她还为孩子制作了一份用药表格。每当威廉痉挛发作,她就把强度、持续时间和发作时刻记录下来。此外,她还把病情发作的情形拍了录像。提尔娜觉得,尽管通过精细的计划与记录,癫痫的危险正在被排除,但还是有一件事让她揪心。那就是孩子的眼睛从来都是呆滞浑浊的,从来不曾清澈过。

到了9月份,也就是威廉出生三个月后,一位专家看了夫妇俩拍的录像。他判断,孩子的癫痫还伴有更强烈的症状,也就是婴儿痉挛。它和仰卧起坐的姿势有点像,就是躯干向身体中部靠拢,同时腿和胳膊僵直。

这位神经科医生说,有2%的可能性同时控制住痉挛和癫痫。那时杰夫就想,“我们已经败了”。当然,也可以选择做手术,但是风险极高,且造成的后果不可逆转。

他们面临两个选择:2%的概率,还是极端的手术治疗。为了威廉,布塔斯全家的生活节奏都因之紧张起来,家人也开始学习一些护理技艺,包括给他注射促肾上腺皮质激素(ACTH)来抑制癫痫。提尔娜每天都要按小时为单位计划好第二天全家人的活动,有的时候甚至要按每30分钟来安排。她还用橙子扎针来练习正确的注射技术。

注射是有副作用的。ACTH会削弱威廉的免疫系统,这让布塔斯一家从11月份到1月份都不得不家里搞得像隔离区一样,而威廉就被关在里面。威廉的二哥三哥,布鲁克和斯图尔特会和威廉分享自己的被子,而他的大哥阿历克斯最能体会到小弟严峻的健康状况。他告诉爸爸妈妈,自己一直在为威廉祈祷。

提尔娜和杰夫虽然当时生活处于低谷,却还是想着尽力安排好生活中尚且能掌控的部分,至少保护自己的三个大儿子不要被小弟的艰难境况所困扰。提尔娜也许无法让威廉停止癫痫,但她至少还能享受与其他几个儿子的天伦之乐。带着他们走出房子,哪怕只是在公园的斜坡上散步几个来回,也会让她感觉到自己的生活尚有乐事。但是威廉的状况在持续恶化;他开始每次吃药都反酸水,而且似乎只有在把身子猛地往婴儿摇椅后面靠时才能缓解。阿历克斯在假期里也来帮忙,和其他人轮流轻摇婴儿椅以减轻威廉的病痛。

可惜这些都不够。2月份时,杰夫和提尔娜把威廉送到监护室,发现在24小时之中他痉挛和癫痫发作了40多次,有几次持续了超过一分钟。之后并没有再做检查,但情况已经非常严峻了:以后威廉可能不能自己进食,甚至可能认不出自己的父母。

布塔斯夫妇开始考虑一个痛苦的方案:大脑半球切除术(hemispherectomy)。

手术室里,长达9小时的手术或许可以结束病魔对威廉的日夜纠缠;手术室外,杰夫夫妇对孩子能否躲过一劫一无所知。

脑半球切除术:已知概率与未知预言

切开婴儿的颅骨,然后取出大脑的一部分——这个想法一开始在提尔娜和杰夫看来是非常野蛮的。但是以医疗为目的的颅内手术早在史前时代就有了。一些医学史专家甚至认为脑部手术是人类最早进行过的一种手术。

1888年,德国外科医生弗里德里希·高尔兹在一条狗身上进行了试验。这是医学上已知的第一例大脑半球切除术,它表明可以切除动物大脑两个半球的一大部分而不危及其生命。1923年,神经外科手术的奠基人之一,美国人沃尔特·丹迪进行了首例人体大脑半球切除术。丹迪切除了一个大脑肿瘤,但之后患者还是死于癌症。在1938年,加拿大人肯尼斯·麦肯锡首次通过切除大脑右半球,治愈了一位16岁女孩的癫痫症。

弗里德里希·高尔兹在一条狗身上进行了试验。这是医学上已知的第一例大脑半球切除术,它表明可以切除动物大脑两个半球的一大部分而不危及其生命

威廉的病因是脑皮质发育异常,这是导致痉挛最常见的一个原因。大脑在子宫中发育时,神经元应该从大脑中心向外扩展到大脑皮质,但是威廉的神经元在扩展中却出了问题,导致右额叶和颞叶的损坏畸形。

人格、情绪和高层心理机能(比如问题解决和概念化)是由额叶负责,此外额叶还控制着大部分骨骼肌(即我们在奔跑和投掷时使用的那种肌肉)。而位于耳朵周围的颞叶则负责处理听觉和一部分听觉信息,也与记忆有关。

提尔娜和杰夫仔细研究了这个过程,并咨询了全美的多家医院。有些医生建议他们切除或者切断威廉的一部分右额叶,一些则坚持要整个切除。有的医生担心,如果留下哪怕一小块大脑皮质,将来还是会导致癫痫复发。但所有医生不谋而合的是,威廉的一大部分颞叶是必须要切除的。

大多数医生都认为,应当等到威廉1岁以后再做手术。他当时才11个月,体重不到20磅(译者注:约9.09公斤),贸然手术风险会很大。但是加州大学洛杉矶分校(UCLA)的神经外科医生们主张马上进行大脑半球切除。其中一位医生问,“你还等什么呢?”他们说,越快把威廉送进手术室,神经可塑——大脑进行自我修正和修补缺失部分的能力——就越有可能更快发挥作用。医生告诉布塔斯一家,威廉大脑剩余的部分有可能会承担起缺失部分的功能,但是结果因人而异。由于婴儿可以继续进行正常的大脑发育,威廉的大脑自我修正效果可能会比岁数更大的患者更好。

夫妇俩选择了UCLA的盖里·W·马森博士。他已经做过将近200例大脑半球切除术,当然和其他人一样,他也手术失败过,其中有一个患者仅8个月大。马森博士计划切断胼胝体这个神经丛,从而将右额叶隔离开来,使其能够保持与大脑其他部分的联系,而且如果顺利的话,会阻止破坏性电脉冲传出去。这样右半球基本还能保持完整,威廉的颅形也不会受到损害。他提议将整个右颞叶取出,解释说脑脊液会填补留下的空缺。

计划中的手术包括开颅,也就是暂时移除头骨的一部分,将大脑暴露出来,这样马森就能对其做手术。之后他和他的小组会把头骨和头皮放回去,最后将其固定在原位。手术将持续9个小时。

但是这是有代价的。他的癫痫有60%的可能性被治愈,但是他的视力会部分受损,左手会失去活动能力,而且可能无法在不借助辅助装置的情况下行走了。他终生都会带着“残障人士”的标签,尽管医生保证威廉的智商会达到70-80之间,仅略低于平均水平。(如果不治疗的话,他的智商要低40点)。当然也有可能威廉根本下不了手术台——虽然概率并不高。

布塔斯一家为这个决定感到痛苦,也为之祈祷,但是在见马森之前,他们就已经下定决心了。

黄线里vs病室外

尽管两人都在努力与头脑中的胡思乱想做斗争,他们还是难以面对合上的金属手术室大门。他们谁也不说话。坏想法在脑中盘桓不去。

“我们祈祷得够虔诚了吗?”

“我究竟做错了什么?我们已经迷失了。”

“我刚才宣判了孩子的死刑。”

不知怎么的,布塔斯夫妇还是艰难地回到了宾馆房间。

在手术过程中,家人朋友们在自己的博客上表达着关切,还有无数人打电话送上美好的祝愿。这些杰夫都看到,都听到了。他在房间里不停踱着步。

提尔娜躺到床上,把自己裹在被子里,望着窗外。她在接下来的9个小时里都一直如此,一动不动。

她的思绪飘到了其他三个孩子的身上,她真的很感激他们。一天前,在杰夫为全家人祈祷过之后,她上一年级的儿子阿历克斯跟他们说,“我真的,真的为威廉感到很难过”。眼含着泪光,她看到了一座教堂的尖塔,随之唱起了《慈光歌》这首赞美诗。一种平静的感觉顿时弥漫开来。“如果威廉要离开人世的话,那这也是主的意愿。”她这样想,“他的身体在此世有着缺陷,但在来生一定不会这样。”

当天下午,电话铃又响了。这一次是医院打来的。威廉活下来了,杰夫和提尔娜一个小时以后就能看到他。

医院里,护士把威廉推进了术后特别病房。绷带缠满了他肿胀的头部,输血管从手术服下面伸出来。他还在沉睡,眼睛紧紧地合着。

提尔娜看见夹板上孩子那毫无生气的左手。正在她为此感到悔恨的时候,威廉睁开了眼睛,明亮而清澈。母子之间不再隔着一层阴云,提尔娜此时感到自己仿佛是第一次看到威廉,而他也是第一次看到自己的母亲。

杰夫脸部抽动了一下——之前孩子癫痫的感应似乎又来了。他等着孩子癫痫的发作。

没有反应。什么都没有。这是多么美好。

“一个人少了半个大脑还能做什么?”

这是盖里·马森博士2011年3月在加利福尼亚的千橡市独立主办的一场TED活动中,向观众提出的问题。距离他给威廉做的手术已经将近5年了。马森的演讲大概有20分钟,而威廉正是这位医生的成功案例之一。

马森给观众看了一段威廉在接受大脑半球切除术之前癫痫发作的短片,随后是一张脑电图,上面满是剧烈而不规则的波动。他解释说,这是大脑被癫痫“绑架”了,而之后,“你的大脑需要恢复正常。”他说,这就像重启计算机一样,但是大脑恢复的时间从几分钟到几小时不等。“现在试着想象一下,你每天要经历这样的过程30到40次”。

这种不停息的脑电波动剥夺了孩子正常发育的可能性。在马森第一次遇到威廉时,这孩子几乎没法自己抬起头来,而且也不会在地上爬行,不能完成其他儿童发育过程中的典型动作。马森还展示了另一段视频,威廉做手术时的视频,他用的是“根治”来形容它。

术前,医生担心手术可能有风险令威廉失去行走能力。8年后,四年级的威廉行走自如,投篮得分也不在话下。

现在威廉能做什么呢?马森打趣说,“感谢数码相机以及这一对执着的父母,我们现在能够在几分钟里看到孩子四年的成长历程。”

之后马森又播放了几段家庭视频,观众们亲眼看到了威廉是如何长大的。他会微笑(稍微有点扭曲)。他会像士兵爬铁丝网一样爬行。他会跪在地上走,而在另一段视频里,他已经能站起来走了。然后他能上下楼梯和跑动了。再之后,他已能按照规则踢足球。视频中正播放的,是他上学的第一天,威廉在等公交车。他穿着一件浅蓝色的牛津衫,戴着小小的海军蓝领带。

“你多大啦?”***妈问道。她一度很害怕儿子可能永远不能回答问题了。

“五岁。”

“这是第一天吗?”

“是的。”

“什么的第一天啊?”

“上学的第一天。”

“能来竖个大拇指吗?”

视频中的威廉照着做了,沉默的观众凝视着这令人惊叹的一幕。此外还有若干视频展示威廉在数数,写字和读书。这些看上去很简单,但这无疑是要花上几年时间来完成的。

在威廉学会走路之后,提尔娜让他去学着他哥哥斯图尔特。她和杰夫会让他照着镜子练习微笑。其他一些行为则需要专业指导来习得。两年后杰夫在印第安纳州找到了新工作,于是全家就搬过去了。威廉在这里每周要接受几次专业理疗,而且会在宰恩斯维尔社区学校中接受治疗,今年秋天(译者注:2014年)他9岁,即将升入四年级。威廉每隔几个月都会去赖利儿童医院看神经科和康复科医生,每两年还要去一次整形外科。此外有马疗(译者注:通过与马做伴或骑马来治疗疾病的一种古老的治病方法)和水疗,还会参加不定期的医学研究。威廉还在服用多种药物,包括治疗注意力不足过动症(ADHD)——脑损伤后会经常出现——的药物等,但是癫痫再未复发过。

他在学校中表现不错,在一次智商测验中还拿到了90分(在这几年中,测试结果常有波动)。但在智力活动方面,他非常容易疲惫。几年前,提尔娜意识到自己需要再跟医生咨询一下,尤其是关于做作业的问题。一位医生这么跟她解释:比如说威廉去学校的时候带着5000美元,在学校花了3000美元,那回来的时候余额自然就所剩无几了。通过一项个人定制计划,威廉能够将精力集中在三项提尔娜认为最重要的学科上了:数学、写作和阅读。

乐视小学的一位特殊教育教师卡拉·西弗尔说,威廉在阅读中表现得相当好。他现在已经完全赶上了普通班的节奏,总是主动大声朗读,而且比“正常”同学读得更流畅,更抑扬顿挫。他很有幽默感,非常受欢迎。大多数同学在威廉告诉他们真相之前,都没察觉他有什么不同。西弗尔说,“听到这个,孩子们大都感到十分惊讶,就像是说‘啊,威廉,你只有半个大脑就能做这么多事!’一样。”这位老师也这么觉得,“我从来没期望像他这样的孩子能完成这么多。”

提尔娜说,如果威廉将精力集中于某方面,他都能正常完成它。比如起初,默读对他而言并不容易,尤其当老师像要求其他同学一样,要求他随着手指的移动默读时。做这件事对思维灵敏度有较高要求,即要求左右脑协同工作。但是,通过不断重复练习,威廉的灵敏性逐渐提升,甚至能够玩电子游戏——一般来说是需要两只手来玩的。

拿到一个高中文凭似乎是可能的了,提尔娜和杰夫甚至希望威廉能够参加一两门大学课程。尽管他永远也不能独立生活(他尚理解不清时间或猴子这样的概念),但是他的哥哥姐姐们都说,如果真如此,他可以与他们同住。提尔娜相信她的小儿子能掌握一些基本技能,并参加工作——有可能是那些包含重复劳动的工作。

但是现在,威廉有着一个更大的目标:长大了当一名“密探”。他觉得这项工作很适合他:他很会躲藏,并轻声跟在别人后面。他的父母还是希望他能一直葆有这样的幻想的,但他的哥哥姐姐们就不这么想了。他们跟他解释说,当秘密探员可能会要用双手射击。即便如此,威廉也没有放弃:“这个我知道啊,但是我相信自己一定能搞定”。尽管他们有时会让弟弟难堪,但提尔娜说,大孩子们都很清楚,小弟弟为全家树立了一个榜样。“我们家里有一句常说的话,”她说,“那就是:不管多难的事情,我们布塔斯家的人都能做到。”

“已逝者”的新生

威廉努力把脸往一个锁链围栏上凑,想把嘴挤出一个豁口。

他身后是大约30名残障儿童,在阳光中齐聚宰恩斯维尔棒球场。他们效力于复仇者队,这是小联盟挑战者分部的一个队,这个分部是专门为有身体或心理障碍的儿童设计的。每人每局挥拍一次,活动进行得很流畅,而且这里从没有输家。

威廉戴着一顶绿松色的帽子,试图吸引父母的注意。“妈妈,妈妈,妈妈!”他喊着。

就像大多数同龄的男孩子一样,威廉也喜欢棒球和游泳。他最喜欢的颜色是绿色和蓝色。他喜欢周五,披萨饼和某些电子游戏。“我有个小伙伴,他爹有一款特别暴力的游戏,”他说,“都把他吓尿裤子了。他们就不让我玩这款游戏。”他最近刚从一次为期一周、专门为残障儿童开设的野营中回来,这是他人生第一次离开家这么久。威廉回来时,脖子上被蚊子咬了一圈包,就像奖牌一样。他还带回来一个好故事:他在营地旁边的大湖里,从一头一直游到另一头。

9岁的威廉已经可以跑得比父母快了。

“妈妈,妈妈,妈妈!”

提尔娜停止和其他家长的交谈,来到栏杆前。威廉一边比划着挥棒球棒,一边说,“妈妈,我做到了!”

在只有半个大脑的情况下,虽然威廉能做很多了不起的事情,但还是有些事他做不到——而且永远做不到。他只能以一种奇怪的姿势跑垒道,没法用两只手接地滚球,而左手就像受伤的狗的爪子一样紧紧在身侧晃悠。因为威廉没有空间思维能力以指引方向,他不看地图就找不到去一垒的路。有一次提尔娜叫他画一道彩虹,而他抓起一把蜡笔,把它们按照顺序一同拿在手里,然后画出了一个多色的方块。

他对自己的故事只有大概的了解。“我还是个婴儿的时候患过癫痫,”他抓着自己的头说道,“医生给我的大脑做了手术。你的大脑真的很奇怪。这一半控制那一半,那一半控制这一半。左边一半,右边一半。”他用完好的右手捋着刚剪过的头发,来强调刚才说过的话。头上有一缕头发尚未长出,头皮上的伤疤露了出来,他稍微有些羞涩。“不,不。这是我的左边,这是我的右边。”

这些局限可能会对他造成一些阻碍,但这并没有影响到他。手术带来的一项意外好处就是,威廉很少情绪低沉,也不会陷入心理焦虑或自责。他只是单纯期待在棒球比赛之后,能够跳进宰恩斯维尔的社区泳池玩一把。

但是这些让杰夫很困扰,因为它们不断让自己想起八年前夫妇俩做出的艰难抉择。杰夫说,有时威廉会问为什么他的手和小伙伴们的不一样,或者为什么他看到的东西和其他人不一样(他的余光很弱,以至于不能看清盘子里所有的食物),这时杰夫便会感到很心痛。“或许有一天我能说,这对我们全家都是非常好的一件事”,杰夫说着让全家人的心更紧密地相连,也更接近上帝,“但是,我永远不会说这对威廉来说是件好事。永远不会。”

提尔娜也时常感到阴郁。“有一个残障儿童像是面对另一个孩子的死去——那个你觉得本来应有的健全孩子。这是一个悲伤的过程,但是我看到太多父母一直停留在否定阶段。接受威廉当前的处境让我看到很多光明面。正是他让我过上了一种更广阔的生活。”

威廉能够尽情地享受生活,至于父母当年的手术决定到底意味着什么,他还知之甚少。他知道医生当年为了救他的命,切除了他的一部分大脑,但是他永远也不会知道那在父母心中留下的可怕伤痕。

提尔娜和杰夫共同担负起了孩子术后的全部生活重担——时有艰难,但总归令人庆幸。

***